| 奈良時代の天平13年(741年)に、聖武天皇は 仏教の力で反乱やききん、伝染病(でんせんびょう) などのわざわいをのぞくために、全国に国分寺を 建てる命令を出しました。相模の国では、国の 中央でけしきのよい海老名に国分寺を建てる ことにしました。 その大きさは、武蔵(むさし)国分寺についで 全国で二番目です。 相模国分寺は、たび重なる天災でだんだんと 荒れはて、源頼朝(みなもとのよりとも)によって 修復(しゅうふく)されたものの、その後も天災や 兵乱でいつの間にかなくなってしまいました。 現在では、大きな礎石(そせき)でむかしを しのぶだけになっています。 |

|

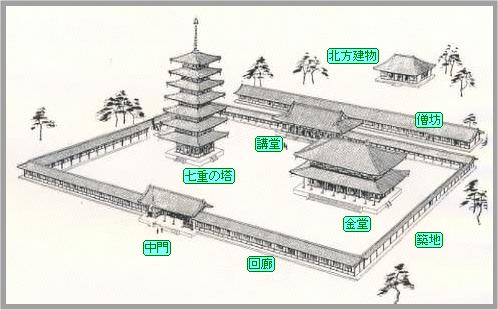

| 国分寺の模型(もけい) |

|

金堂(こんどう) 中門を入ると右側に金堂がありました。 金堂の大きさは間口が約35メートル、奥行きが 17メートルでした。この金堂は、国分寺の本尊 (中心の仏像)の釈迦如来像(しゃかにょら いぞう)を安置して礼拝する場所です。 七重の塔(しちじゅうのとう) 中門を入ると左側に七重の塔がありました。 塔の大きさは、一辺の長さが10.7メートルで、 高さは約65メートルあったと考えられています。 塔はお釈迦さまのお墓として建てられたも ので、本来は塔の中心の柱の下にお釈迦 さまの骨(仏舎利ぶっしゃり)をおさめます。 講堂(こうどう) お坊さんたちが仏教の講義(こうぎ)を聞い て勉強をする場所です。 |