(じょうもんじだい)

|

(じょうもんどき) (じょうもんどき)縄文時代(じょうもんじだい)は今から約3000年〜1万年まえで この時代に人々は粘土(ねんど)を焼いていろいろな道具を作 り始めました。これらの道具を縄文土器(じょうもんどき)と呼んで います。 縄文時代の海老名は、いま水田が広がっているあたりまで 海が入り込んでいたので、人々は東側の台地の上に集まって 生活していました。 杉久保・上今泉・柏ケ谷などの遺跡があります。 |

| この写真は、杉久保遺跡から出土した縄文土器 です。 この遺跡には300けんの住居のあとが発見されて います。 |

|

|

(りょうとうせきふ) (りょうとうせきふ)この両頭石斧は真ん中に木のぼうをつけて、木を切ったり する斧(おの)として使われました。 |

石さじはスプーンではなく、動物の皮をこすってなめす のに使いました。 たたき石はものをたたきつぶすのに使われた道具です ここにある物は、どちらも石を打ち欠いて作った道具 なので打製石器(だせいせっき)といいます。 |

|

|

(せきすい) (せきすい)石錘とは、魚をとるあみのおもりのことです。 あみにしばりつけやすいように、石にくぼみを作ってあります。 |

(せきぞく) (せきぞく)石鏃とは、弓矢の矢の先につける「やじり」のことです かたくて、するどい黒曜石(こくようせき)などの石を打 ち欠いて作られました。 |

|

|

石皿の中にどんぐりなどの木の実を入れ、みがき石で すりつぶすのに使いました。 この石皿は、半分にわれてしまっています。 |

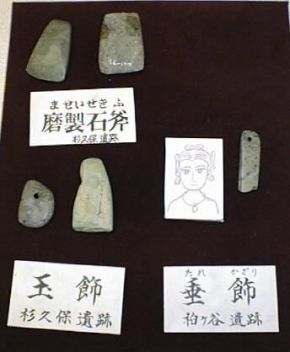

(そうしんぐ) (そうしんぐ)縄文時代(じょうもんじだい)の人々は、石を みがいて作ったアクセサリーでおしゃれをし ていました。 垂飾(たれかざり)はブローチのように、 玉飾(たまかざり)はネックレスのようにして 使ったと思われます。 |

|